はじめに

金属3Dプリンターの代表的な方式は大きく分けて3種類あります。それらの3種類にはそれぞれに特徴があり、得意不得意が存在しています。

現在も金属3Dプリンターは様々な方式が開発されていますが、今現在ではパウダーベッド方式と指向性エネルギー堆積法、FDM方式、アーク溶接方式、バインダージェット方式、超音速堆積法、液体金属堆積法に分けられます。6っの方式については設備の価格も造形時間も精度も違います。 何が出来て何が出来ないのか・・・・それら3っの金属3Dプリンターの方式の概要や特徴と課題を交えて解説いたします。

パウダーベッド方式

パウダーベッド方式

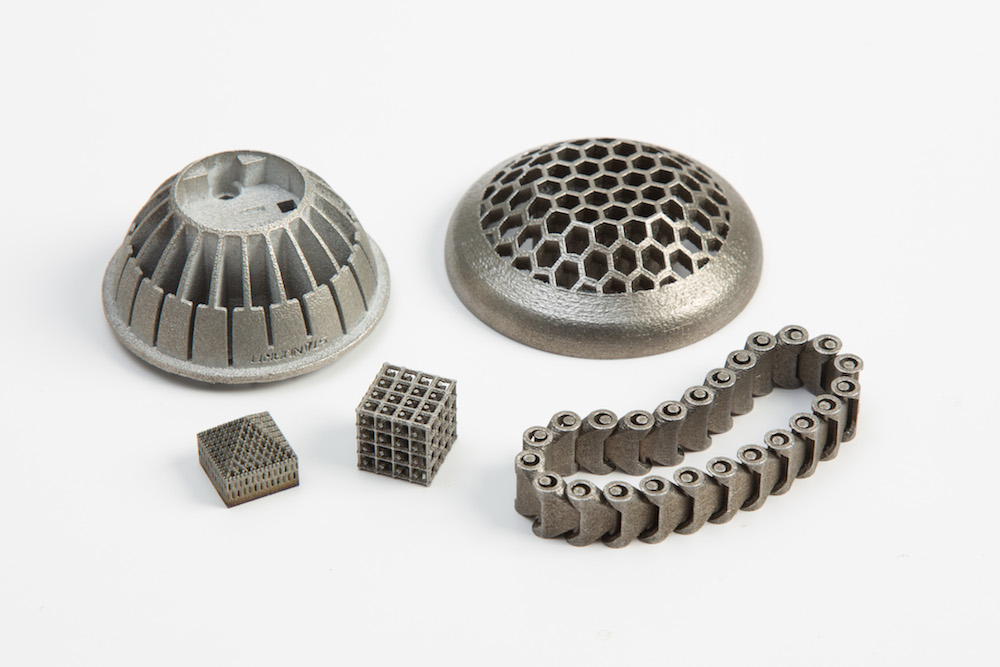

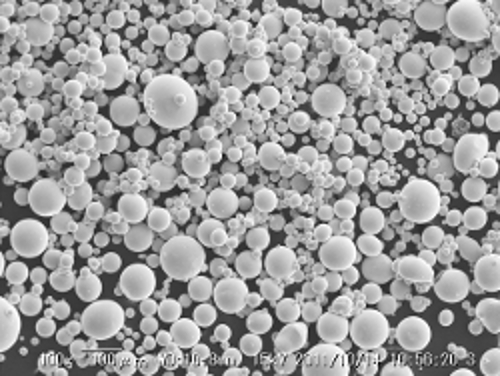

パウダーベット方式では10μm~60μmの球形の金属粉末を機械的に敷き詰め、敷き詰めた金属粉末にレーザーや電子ビームを照射して必要な部分を溶かして固めていく方法になります。積層厚みは20μm~50μmで一層一層金属粉末を敷き詰め溶融を繰り返し積み重ねて造形しますので、造形品は粉末の中で埋もれながら完成していきます。取り出しの際は固まっていない金属粉末を除去して取り出す必要があります。除去した粉末は再利用するため、回収されふるいにかけて粒径を揃え、再利用されます。また、オーバーハングしている部分や、浮いてしまっている部分には

サポート材という補助材をつける必要があり、それを除去する工程も必要となります。

パウダーベット方式は今現在では1番主流な金属3Dプリンターなので、色々なメーカーからリリースされています。

EOS、

Concept-laser、SLM Solutions、3D Systems、TRUMPF、

RENISHAW、O.R. Laser technology、Aurora Labs、Fraunhofer ILT、

Aconity3D、AddUP、Farsoon Tecnologies、Velo3D、ZRapido、

SHINING3D、Intech、HBD、SISMAなどの海外メーカーの金属3Dプリンター。そして

Arcam、日本電子というビームを使った金属3Dプリンター。

また、松浦機械製作所やSodick、

DMG森精機、三菱電機、アスペクトといった日本のメーカーでツール加工もできるハイブリッド金属3Dプリンターなど、多岐にわたります。

パウダーベッド方式の利点は再現性が高く、寸法精度も良いことですが、造形範囲を大きくできない、造形時間がかかるなどの課題も多くあります。

しかし、最近では造形範囲を複数レーザー搭載により大きくすることが可能に、また速度についてもレーザーの出力を上げ改善されています。

造形可能な金属は、マルエージング鋼、

ステンレス(SUS316L)、インコネル718、インコネル625、コバルトクロム、アルミニウム(AlSi10Mg)、チタン合金などで、その他の金属はまだできないのが現状です。

3Dプリンターの価格帯は3000万円から2億円

お問い合わせはこちらから

指向性エネルギー堆積法

指向性エネルギー堆積法

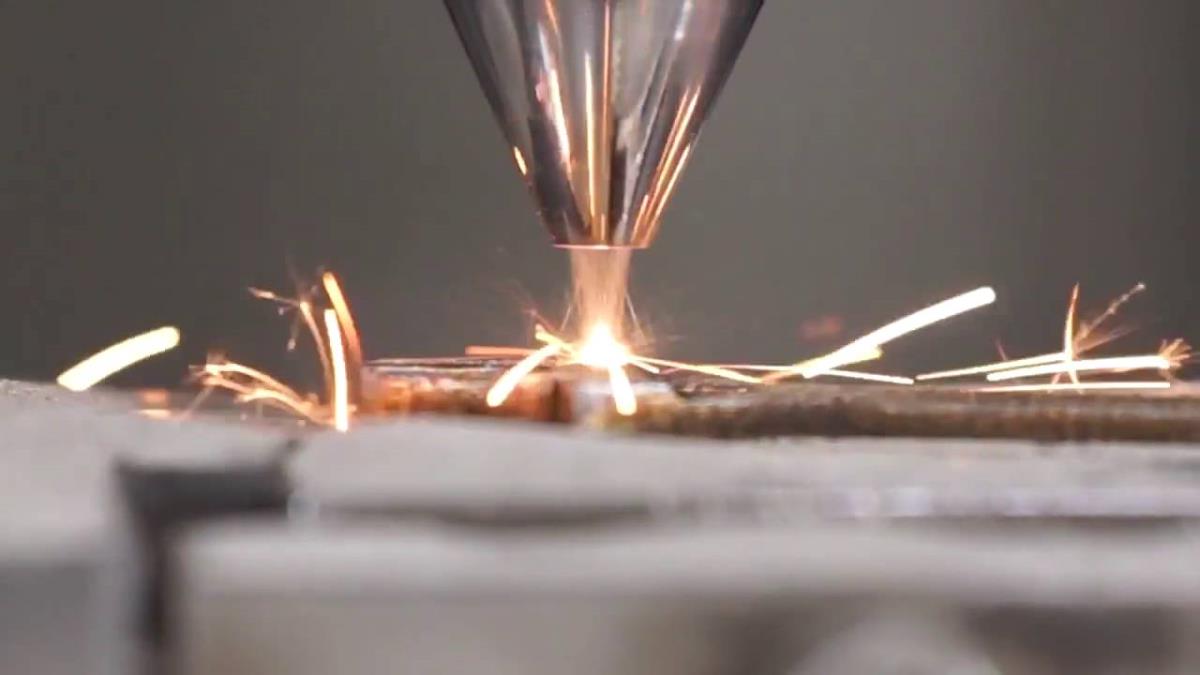

指向性エネルギー堆積法(DED)は溶かした金属材料を集積させて造形する方法です。主にレーザを熱源とし、ノズルから金属パウダーを集めるように噴射し、中心にレーザを照射することで金属が溶けて噴射されるような方法になります。

X、Y、Z軸の長さを変えるだけで簡単に大型造形物までできるようになります。またバーチカルテーブルを使うことによりあらゆる方向からの造形が出来るのでより早く、高速に造形することが可能です。

またレーザークラッディングが可能です。レーザークラッディングとは摩耗した部分に肉盛り補修する技術のことを指しています。

これにより金型の補修、部品の補修などにも効果があり大きな期待をされています。

そのほかにも金属粉の供給経路を切り替えることで、異種金属の造形が可能なので、摩耗部分にはあらかじめ摩耗性の高い材料をのせコーティングしたり、焼き付き防止をすることも可能です。またパウダーの除去作業もありませんので効率的に造形物を作り上げることができます。しかし、パウダーベット方式より精度が落ちることと積層跡が大きくつくことが気になります。

日本ではOKUMA、マザック、DMG森精機、三菱重工工作機械、東芝機械、スギノマシン、ニコンなど、海外ではTRUMPF、

InssTek、RPM INNOVATIONS、OPTMEC、BeAMなどなどたくさんのメーカーからリリースされています。

パウダーベッド方式ほど金属粉末の大きさ、形状にうるさくないので安価な材料を使うことも可能ですが、パウダーベッド方式で造形できる形状はできないことが多いのでマーケットはまだ少ないと言えます。

3Dプリンターの価格帯は1億円から3億円

お問い合わせはこちらから

FDM方式

FDM方式

FDM方式はFused Deposition Modeling(熱溶解積層方式)の略語になりますが通常は樹脂の3Dプリンターで用いられてきましたが、金属でも可能になりました。この方式では熱可塑性樹脂材料に金属の粉末を入れておきます。積み重ね方は樹脂の3Dプリンターと全く同じになりますが、金属の場合熱可塑性樹脂材料はバインダーなので抜く必要があります。その工程は別工程になり脱脂と呼ばれています。脱脂された造形品はグリーン体と呼ばれ、後工程で焼結をして金属部品になります。焼結する際はバインダーの隙間がなくなるので約20%収縮しますので、それを見越して大きく造形する必要があります。この方式もサポート材は必要となりますが、接地面がセラミックなので簡単に取り外すことが可能です。

FDM方式の大きなメリットは設備価格が安いことです。今まで中々参入できなかった企業様でも安心して金属3Dプリンターを始めることが出来ます。

しかし、金属の密度が若干低いのと、収縮率が課題となります。Desktop Metalや

Markforged、AirWolf3D、FLASHFORGEから発売されております。

今後最も注目される金属3Dプリンターの一つです。

3Dプリンタ-の価格帯は200万円~4000万円

お問い合わせはこちらから

アーク溶接方式

アーク溶接方式

アーク溶接方式は溶接機器によって、連続的に溶接ワイヤとシールドガスを半自動で供給し積層していく方法です。

既存の半自動溶接機にX、Y、Zを機械的に動かすことによりシステム化しています。

既存の汎用アーク溶接ワイヤが使用できるので、リリースされている材料であれば3Dプリントすることが可能です。

価格も安く汎用性が高いことから注目されている。

入力データ形式は、一般的な3Dプリンタと同様STLを使用しています。

高効率な金属3Dプリンタ-で、材料コストも粉末に比べ1/10とメリットも十分です。

日本では武藤工業、 富士通アイソテック、海外ではSCIAKY、Fronius、MELTIOなどがあります。

3Dプリンターの価格帯は2500万円~4000万円

お問い合わせはこちらから

バインダージェット方式

バインダージェット方式

バインダージェット方式は金属粉末にバインダー(液体結合剤)を噴射して結合させながら造形する方法です。

造形時にバインダーを使用することから造形後、バインダーを除去し、完成品にします。

いわゆるMIM(金属粉末射出成形)と同じような工程になります。

熱変異を見極めれば量産に使えると注目されていますが、パウダーベット方式や指向性エネルギー堆積法と比較すると密度が悪くなるので注意が必要です。

しかし、造形速度も速く注目度は高いです。

ヘガネス、Hp、ExOneなどのメーカーがあります。

3Dプリンターの価格帯は3000万円~1億円

お問い合わせはこちらから

超音速堆積法

超音速堆積法

超音速堆積法はまったく新しい方式の金属3Dプリンタ-になります。

名前の通りロケットノズルから金属粉末の入った空気を音速の3倍に加速し、吹き付ける(ぶつける)ことにより金属の粒子を結合させます。

熱源(レーザーやビーム)を使用しないので不可能であった金属材料にも対応できることから注目が集まっています。

造形速度は世界最高で、既存の金属3Dプリンタ-と比べると100倍~1000倍速いと言われています。

今後の動向に注視したい方式の金属3Dプリンタ-です。

日本ではなくオーストラリアのSPEED3Dのみがこの方式になっています。

お問い合わせはこちらから

液体金属堆積法

液体金属堆積法

液体金属堆積法は密閉されたカートリッジの液体「インク」に懸濁された固体金属ナノ粒子を使用した液体金属を積み重ねていく方式の金属3Dプリンタ-です。

既存の金属3Dプリンタ-よりも滑らかさと精密さを併せ持っています。

サブミクロンレベルで堆積し高温結合させることで金属化するので歪みなども発生しにくい造形法となります。

高速大量生産も視野にいれられる金属3Dプリンタ-になるかもしれません。

この方式はXJet、Xeroxから出ております。

お問い合わせはこちらから

まとめ

色々な方式の金属3Dプリンターが発売され、買う側、使う側もアンテナを高しくて勉強をしていかなければなりません。

どの方式が、どれくらいの速さで、いくらなのか??

それらを見極めないで購入するのはリスキーでもあります。

IT革命、第4次産業革命とも言われていますが、金属3Dプリンターはその一端を担っていくことでしょう。

日本では中々根付かない新しい技術ではありますが、働き手の減少も懸念されていますので是非頭を柔らかくして向き合ってみてはいかがでしょうか。

お問い合わせはこちらから